il tuo sito di informazione musicale

![]()

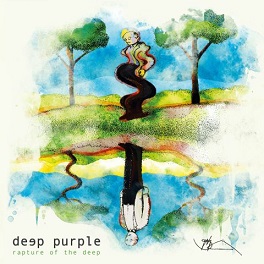

DEEP PURPLE "Rapture of the deep (20th anniversary edition)"

(2025 )

I discografici di tutto il pianeta, o ciò che ne rimane dopo la crisi, staranno anche raschiando i fondi del barile e delle collezioni - le testimonianze sono sotto gli occhi di tutti - pur di raggranellare qualche soldo e spremere i fan come limoni tra analogico e digitale, ma c'è anche un'altra considerazione da fare.

I discografici di tutto il pianeta, o ciò che ne rimane dopo la crisi, staranno anche raschiando i fondi del barile e delle collezioni - le testimonianze sono sotto gli occhi di tutti - pur di raggranellare qualche soldo e spremere i fan come limoni tra analogico e digitale, ma c'è anche un'altra considerazione da fare.

Ci sono filiere che non si dimenticano e a cui dobbiamo tornare con pazienza, come si va ad abbeverarsi alla sapienza degli anziani nei villaggi africani, perché dai classici si impara sempre, anche a sbagliare, e anche a sbadigliare, perché no.

Ci sono artigiani da cui non puoi pretendere altro di rimanere ai livelli di eccellenza con cui il mondo li ha conosciuti e celebrati, e tanto di cappello se, nonostante gli eccessi e le età, sono ancora sulla breccia. Il caso, francamente toccante, della morte di Ozzy a pochi giorni dall'ultima esibizione sul palco la dice lunga e non sarà dimenticato.

E poi è una questione di rispetto. Non puoi pretendere da un oste che ti serve d'abitudine amarone e sassicaia, o inferno di alto livello, che ti propini altro a meno che non sia l'osteria di Frank Zappa (i più ferrati capiranno perché lo cito) o di altri pochissimi geni della mescolanza.

Con i Deep Purple, a loro modo punti di riferimento per più generi (ed è peraltro, come è noto, già una storia nella storia del rock la vicenda della loro camaleontica formazione, caso non unico in realtà), ecco appunto, con i Deep Purple siamo in una storia al cubo, fatta di tastiere fuse con tappeti elettrici e percussioni seventies e di perle assolute come "Made in Japan", che è l'archetipo in tantissimi sensi per tantissime cose che si sono fatte dopo, fatta di semi che poi sono cresciuti in modo laterale, subliminale e anche industriale.

Una gran macchina da soldi, ma anche una garanzia di suoni tosti fatti come ci si aspetta, e che, come in questo caso, il diciottesimo della discografia ufficiale (rimasterizzato sotto la supervisione personale dello stesso Roger Glover, masterizzato in analogico nei rinomati Chameleon Studios di Amburgo), la riedizione con un paio di brani non inclusi nell'originale, di un album di vent'anni fa dopo l'ennesima reunion sulla via del successo - non danno altro che quello che promettono fin dalle prime note.

Niente di nuovo sotto il sole, ma qui siamo di fronte al vintage che va curato con cura certosina, prima che venga messo nel dimenticatoio.

Qui insomma siamo di fronte a una operazione di filologia culturale, che certo appassionerà i collezionisti più sfegatati e che ai giovani, come ricordo sempre, dà una alta lezione di stile datata inizio millennio, quando all'epoca questi suoni apparivano forse un po' grigi e bolsi, ma paragonati alla tanta fuffa che non regge nemmeno a un parzialissimo ascolto di anteprime su spotify (e realizzata magari con lo zampino dell'intelligenza artificiale di oggi) appaiono onestissimi prodotti di alta sartoria come usava quando i Deep si affacciarono e sconvolsero - a modo loro - il mondo.

Voto 8. (Lorenzo Morandotti)