il tuo sito di informazione musicale

![]()

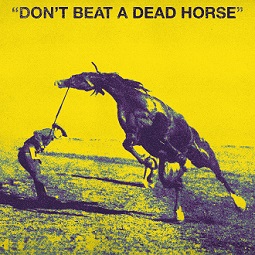

THE ROOTWORKERS "Don’t beat a dead horse"

(2025 )

Parafrasando il titolo, “non bisogna colpire un cavallo morto”: potrebbe risvegliarsi più vivo che mai...

Parafrasando il titolo, “non bisogna colpire un cavallo morto”: potrebbe risvegliarsi più vivo che mai...

Il messaggio che voglio rivolgere è per coloro che, nel caso pensino, anche momentaneamente, che l’equino blues stia tirando gli ultimi o viva un momento di stanca, beh, troverete i marchigiani The Rootworkers decisamente poco d’accordo.

Con il loro disco d’esordio “Don’t beat a dead horse” (che segue dopo tre anni l’e.p. “Attack, Blues, Release”), rimettono in sella un genere che hanno rimodellato non stravolgendolo, ma dandogli nuovi input creativi, e si nota come la band ormai tenda a rinnovarsi con piccoli ma decisivi passi verso l’evoluzione personale.

Ora, la partita si gioca sul blues del Delta, con finestre semi-aperte verso lo stoner che, presumibilmente, sarà la strada futura del collettivo. Per ora, il tris d’apertura “Love don’t pay the rent”, “Unstippable pleasure” e “Catfish blues”, conferma le intenzioni odierne, con dovute ed apprezzabili varianti, mentre nell’estraniante “Desert” c’è claustrofobica sabbia che scotta.

Ma, senza bruciarci i piedi, percorriamo in salute anche le ferventi e rabbiose “It’s gone (And it’s Alright)” e “Proud of my life (Don’t ask me why)”, ma quegli accenni di stoner, dei quali si diceva in premessa, cominciano a delinearsi nella fibrillante “Not my cup of tea”, con un bel martellante guitar-solo, mentre “Devil on my bed” accorpa blues, stoner ed alt-rock in forma squisitamente delirante.

Si chiude poi il discorso con l’eclettica miscellanea di “Dead flower blues”, qui proposta in versione distopica e rarefatta. E saltellando tra Kyuss, White Stripes e Q.O.T.S.A., i Rootworkers han saputo sfoderare belle intenzioni, rimescolando gli archetipi del blues, svelando (oltremodo) quelli che saranno le prossime direttive della band. Non un difetto, ma un gran pregio che non è da tutti. Blues is not dead! (Max Casali)