il tuo sito di informazione musicale

![]()

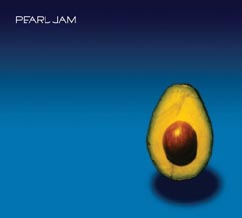

PEARL JAM "Pearl Jam"

(2006 )

Viscerale, primitivo. Come un pugno dritto nello stomaco del presidente Bush, una palla di fuoco capace di infrangere i vetri della Casa Bianca: così suona l’incipit del nuovo, ottavo album della band di Seattle, punk-rock senza fronzoli a duecento allora verso il bersaglio. Niente orientalismi stavolta, niente spoken-word o stravaganze sperimentali alla Tom Waits su insetti o cani randagi: al loro posto un sound platealmente chitarristico (dove riff e assoli la fanno da padrone), sanguigno, energico, vitale, feroce, abrasivo. La posta in gioco simbolica è il futuro dell’America “post 11-09”, la vittoria “dimezzata” in Iraq e le troppe scelte sbagliate fatte sinora dall’amministrazione. Certo, il quintetto capitanato da Eddie Vedder aveva già fatto sentire a caldo la sua voce a riguardo (dall’inclusione del brano ‘BushLeaguer’ nel precedente album “Riot Act” allo sfortunato tour “Vote For Change” del settembre 2004, con Rem, Springsteen & co.), ma stavolta c’è qualcosa di nuovo, di diverso: l’età e l’esperienza (viaggiano ormai tra i 39 anni di Stone Gossard e i 43 di Matt Cameron) hanno portato a riflessioni più mature, nuove certezze all’interno di un gruppo capace ancora d’impartire alle giovani generazioni, nonché ai pallidi imitatori (Nickelback o Creed, c’è l’imbarazzo della scelta), lezioni di rock a base di “voce-due chitarre-basso-batteria”, risultando ancora credibile, in barba agli scettici e a chi già li segnava nel registro delle vecchie glorie, confondendo l’urgenza espressiva con il manierismo. Tra i solchi di “Pearl Jam”, il primo del nuovo corso, registrato a Seattle sotto l’egida della J Records (distribuita però nel mondo dalla Sony/Bmg, la loro vecchia label: della serie gli scherzi del destino) l’ascoltatore attento troverà la summa delle influenze heavy-rock del gruppo: tanto gli Who quanto i Led Zeppelin e Jimi Hendrix, la lezione del punk americano dei Dead Kennedys e dei Dead Boys, innervata da inaspettate gocce di soul e da una vena “sociologica” degna di Neil Young e Bruce Springsteen per quanto concerne il songwriting. Su tutto, la voce di Eddie Vedder, che urla e strepita come ai vecchi tempi, come un leone ferito, un cavaliere valoroso in cerca di giustizia e verità. E’ lui l’autore dei testi: leggendoli con attenzione non si può non imbattersi in visioni di guerra, famiglie spezzate e lavoratori licenziati senza speranza. Il cantante sembra concentrarsi meno sull’intimismo e più sulle storie della gente comune, dominata dall’insicurezza, dalla disillusione e dalla paura (di non farcela, di cadere, di non essere ascoltati), dal bisogno di credere ancora in un “Sogno Americano” che nel 2006 assume sempre più le sembianze di truffa e utopia. Per contrastare questa stasi i Pearl Jam sono tornati in pista dopo tre anni e mezzo, il lasso di tempo più lungo da quando sono in attività: le loro nuove canzoni sono un lumicino di speranza, per quanto possa essere d’aiuto una chitarra. Possiamo dividere arbitrariamente l’album in una prima parte dedita al ritorno in auge delle atmosfere di “Ten” e “Versus”, con le elettriche sferraglianti in prima linea, e una seconda più eclettica, in cui spesso la rabbia si stempera in arrangiamenti e interpretazioni differenti. Del primo ciclo fa parte il tris d’apertura: “Life Wasted”, “Worldwide Suicide” e “Comatose” sono calci nel culo selvaggi, antagonismo punk sorretto da una possente e compatta ritmica. “Severed Hand” e “Marker In The Sand” dimostrano invece di saper cambiare le carte in tavola: la prima illude nella parte iniziale (con i nastri al contrario), ma è un falso allarme, perché il riff di chitarra è in agguato e muterà ancora, tra wah-wah e contromelodie di McCready; la seconda stravolge l’ostinato tribale della batteria e apre nel ritornello una finestra melodica irresistibilmente “innodica”. Deliziosa, com’è del resto la successiva “Parachutes”, pop acustico sospeso tra Beatles ed Elliott Smith, morbida e soffusa, con un organo hammond di sottofondo. La seconda “tranche” esordisce con due episodi trascurabili (“Unemployable” e “Big Wave”, rispettivamente mid-tempo alla Rem e hardcore sfrenato, entrambe da rispedire al mittente) per poi cedere alla ballad “Gone”, che ha struttura affine alla mitica “Betterman”: partenza solitaria con la chitarra arpeggiata e cavalcata con il gruppo al completo. Dal vivo promette faville, su disco non decolla facilmente. Ascoltato il mini-tributo a “Mirrorball” di “Wasted Reprise” (cinquanta secondi di organo a canne) e l’altro filler (“Army Riserve”) l’album volge al termine: il congedo è affidato a “Come Back”, vibrante di passione soul dedicata a un’ipotetica compagna scomparsa (emotivamente si muove sulla falsariga di “Black”), e quindi “Inside Job”, lungo e maestoso rock elettro/acustico punteggiato di pianoforte, con un bel crescendo che si protrae per ben sette minuti. “Quello che scelgo di essere è quello che sono/ non perderò la mia fede/ è un lavoro interiore oggi/ continuando a tenere duro/ la luce della notte/ in ginocchio risollevarsi e curare la mia anima ferita, di nuovo/ lasciami correre nella pioggia/ per essere di nuovo una luce umana/ la vita nasce dal tuo cuore e dal desiderio”). Uno spiraglio di luce, dopo tanto pessimismo. L’“avocado album”, come è stato ribattezzato a causa della copertina, in cui il frutto esotico fa bella mostra di sé su sfondo azzurro (“L’ha scelta Eddie, spiegandoci che era un oggetto semplice, che si può facilmente caricare di significati: è diviso a metà, ha un nocciolo duro con della polpa attorno” precisa Stone Gossard, “Non credo abbia a che fare con il simbolo del partito dei Verdi californiani, come ha ipotizzato qualcuno”) non sarà il risultato più esaltante raggiunto sino ad oggi, ma rimane comunque prova discografica più che sufficiente, superiore per spessore effettivo al confuso e deludente “Riot Act” e al debole “Binaural”. D’altro canto è difficile, se non impossibile, rimanere ai livelli qualitativi dei primi quattro album, come se 15 anni trascorsi e 65 milioni di copie vendute non volessero dire nulla. “Pearl Jam” è la rappresentazione perfetta della band oggi: unita in un lavoro musicale collettivo, in cui tutti hanno contribuito con dedizione, coralità. Ai bacchettoni, a chi li bolla ingenerosamente come “citazionisti”, “musicalmente fifoni, noiosi e prevedibili”, “post grunge usa&getta”, “punk n’roll all’ingrosso”, il recensore risponde: dov’erano i maestri, i Led Zeppelin, i Rolling Stones e Bob Dylan nel 1979? E Neil Young e gli Who nel 1982? Non navigavano certo in ottime acque. Gli anni d’oro passano per tutti, non per questo è necessario sparare a zero contro un disco che non merita in toto un simile trattamento. Probabilmente il destino dei Pearl Jam è quello di continuare a sfornare dischi mai vomitevoli (da 0 a 3) e neppure superlativi o rivoluzionari (da 9 o 10). Questo qui non fa eccezione: “aurea coerenza” più che “aurea mediocritas”, con i soliti 3-4 brani riempitivo. Chiamateli pure “old-fashioned”, ma per favore, non trattateli come degli Eagles bolsi e pensionabili: proprio non se lo meritano. (Ariel Bertoldo)

Viscerale, primitivo. Come un pugno dritto nello stomaco del presidente Bush, una palla di fuoco capace di infrangere i vetri della Casa Bianca: così suona l’incipit del nuovo, ottavo album della band di Seattle, punk-rock senza fronzoli a duecento allora verso il bersaglio. Niente orientalismi stavolta, niente spoken-word o stravaganze sperimentali alla Tom Waits su insetti o cani randagi: al loro posto un sound platealmente chitarristico (dove riff e assoli la fanno da padrone), sanguigno, energico, vitale, feroce, abrasivo. La posta in gioco simbolica è il futuro dell’America “post 11-09”, la vittoria “dimezzata” in Iraq e le troppe scelte sbagliate fatte sinora dall’amministrazione. Certo, il quintetto capitanato da Eddie Vedder aveva già fatto sentire a caldo la sua voce a riguardo (dall’inclusione del brano ‘BushLeaguer’ nel precedente album “Riot Act” allo sfortunato tour “Vote For Change” del settembre 2004, con Rem, Springsteen & co.), ma stavolta c’è qualcosa di nuovo, di diverso: l’età e l’esperienza (viaggiano ormai tra i 39 anni di Stone Gossard e i 43 di Matt Cameron) hanno portato a riflessioni più mature, nuove certezze all’interno di un gruppo capace ancora d’impartire alle giovani generazioni, nonché ai pallidi imitatori (Nickelback o Creed, c’è l’imbarazzo della scelta), lezioni di rock a base di “voce-due chitarre-basso-batteria”, risultando ancora credibile, in barba agli scettici e a chi già li segnava nel registro delle vecchie glorie, confondendo l’urgenza espressiva con il manierismo. Tra i solchi di “Pearl Jam”, il primo del nuovo corso, registrato a Seattle sotto l’egida della J Records (distribuita però nel mondo dalla Sony/Bmg, la loro vecchia label: della serie gli scherzi del destino) l’ascoltatore attento troverà la summa delle influenze heavy-rock del gruppo: tanto gli Who quanto i Led Zeppelin e Jimi Hendrix, la lezione del punk americano dei Dead Kennedys e dei Dead Boys, innervata da inaspettate gocce di soul e da una vena “sociologica” degna di Neil Young e Bruce Springsteen per quanto concerne il songwriting. Su tutto, la voce di Eddie Vedder, che urla e strepita come ai vecchi tempi, come un leone ferito, un cavaliere valoroso in cerca di giustizia e verità. E’ lui l’autore dei testi: leggendoli con attenzione non si può non imbattersi in visioni di guerra, famiglie spezzate e lavoratori licenziati senza speranza. Il cantante sembra concentrarsi meno sull’intimismo e più sulle storie della gente comune, dominata dall’insicurezza, dalla disillusione e dalla paura (di non farcela, di cadere, di non essere ascoltati), dal bisogno di credere ancora in un “Sogno Americano” che nel 2006 assume sempre più le sembianze di truffa e utopia. Per contrastare questa stasi i Pearl Jam sono tornati in pista dopo tre anni e mezzo, il lasso di tempo più lungo da quando sono in attività: le loro nuove canzoni sono un lumicino di speranza, per quanto possa essere d’aiuto una chitarra. Possiamo dividere arbitrariamente l’album in una prima parte dedita al ritorno in auge delle atmosfere di “Ten” e “Versus”, con le elettriche sferraglianti in prima linea, e una seconda più eclettica, in cui spesso la rabbia si stempera in arrangiamenti e interpretazioni differenti. Del primo ciclo fa parte il tris d’apertura: “Life Wasted”, “Worldwide Suicide” e “Comatose” sono calci nel culo selvaggi, antagonismo punk sorretto da una possente e compatta ritmica. “Severed Hand” e “Marker In The Sand” dimostrano invece di saper cambiare le carte in tavola: la prima illude nella parte iniziale (con i nastri al contrario), ma è un falso allarme, perché il riff di chitarra è in agguato e muterà ancora, tra wah-wah e contromelodie di McCready; la seconda stravolge l’ostinato tribale della batteria e apre nel ritornello una finestra melodica irresistibilmente “innodica”. Deliziosa, com’è del resto la successiva “Parachutes”, pop acustico sospeso tra Beatles ed Elliott Smith, morbida e soffusa, con un organo hammond di sottofondo. La seconda “tranche” esordisce con due episodi trascurabili (“Unemployable” e “Big Wave”, rispettivamente mid-tempo alla Rem e hardcore sfrenato, entrambe da rispedire al mittente) per poi cedere alla ballad “Gone”, che ha struttura affine alla mitica “Betterman”: partenza solitaria con la chitarra arpeggiata e cavalcata con il gruppo al completo. Dal vivo promette faville, su disco non decolla facilmente. Ascoltato il mini-tributo a “Mirrorball” di “Wasted Reprise” (cinquanta secondi di organo a canne) e l’altro filler (“Army Riserve”) l’album volge al termine: il congedo è affidato a “Come Back”, vibrante di passione soul dedicata a un’ipotetica compagna scomparsa (emotivamente si muove sulla falsariga di “Black”), e quindi “Inside Job”, lungo e maestoso rock elettro/acustico punteggiato di pianoforte, con un bel crescendo che si protrae per ben sette minuti. “Quello che scelgo di essere è quello che sono/ non perderò la mia fede/ è un lavoro interiore oggi/ continuando a tenere duro/ la luce della notte/ in ginocchio risollevarsi e curare la mia anima ferita, di nuovo/ lasciami correre nella pioggia/ per essere di nuovo una luce umana/ la vita nasce dal tuo cuore e dal desiderio”). Uno spiraglio di luce, dopo tanto pessimismo. L’“avocado album”, come è stato ribattezzato a causa della copertina, in cui il frutto esotico fa bella mostra di sé su sfondo azzurro (“L’ha scelta Eddie, spiegandoci che era un oggetto semplice, che si può facilmente caricare di significati: è diviso a metà, ha un nocciolo duro con della polpa attorno” precisa Stone Gossard, “Non credo abbia a che fare con il simbolo del partito dei Verdi californiani, come ha ipotizzato qualcuno”) non sarà il risultato più esaltante raggiunto sino ad oggi, ma rimane comunque prova discografica più che sufficiente, superiore per spessore effettivo al confuso e deludente “Riot Act” e al debole “Binaural”. D’altro canto è difficile, se non impossibile, rimanere ai livelli qualitativi dei primi quattro album, come se 15 anni trascorsi e 65 milioni di copie vendute non volessero dire nulla. “Pearl Jam” è la rappresentazione perfetta della band oggi: unita in un lavoro musicale collettivo, in cui tutti hanno contribuito con dedizione, coralità. Ai bacchettoni, a chi li bolla ingenerosamente come “citazionisti”, “musicalmente fifoni, noiosi e prevedibili”, “post grunge usa&getta”, “punk n’roll all’ingrosso”, il recensore risponde: dov’erano i maestri, i Led Zeppelin, i Rolling Stones e Bob Dylan nel 1979? E Neil Young e gli Who nel 1982? Non navigavano certo in ottime acque. Gli anni d’oro passano per tutti, non per questo è necessario sparare a zero contro un disco che non merita in toto un simile trattamento. Probabilmente il destino dei Pearl Jam è quello di continuare a sfornare dischi mai vomitevoli (da 0 a 3) e neppure superlativi o rivoluzionari (da 9 o 10). Questo qui non fa eccezione: “aurea coerenza” più che “aurea mediocritas”, con i soliti 3-4 brani riempitivo. Chiamateli pure “old-fashioned”, ma per favore, non trattateli come degli Eagles bolsi e pensionabili: proprio non se lo meritano. (Ariel Bertoldo)