il tuo sito di informazione musicale

![]()

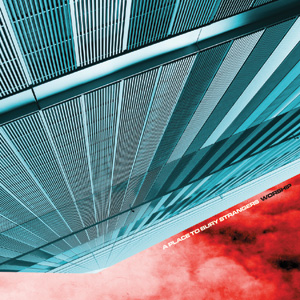

A PLACE TO BURY STRANGERS "Worship"

(2012 )

Fedeli alle passate emozioni, mai sopite certe passioni primigenie legate alla tarda adolescenza ed alla prima maturità, è facile talvolta lasciarsi affascinare dal profumo di brividi ancestrali che rimandano a tempi relativamente lontani, spesso spensierati e lievi rispetto alla problematica grevità dell’oggi. Anni orsono fortissimamente volli lasciarmi cadere nella fascinosa macchinazione ordita ai miei danni dagli inutili (sebbene ancora vivi e vegeti, e tuttora privi sia di idee che di talento alcuno) Black Rebel Motorcycle Club, che azzeccarono un singolo di debutto (“Whatever happened to my rock’n’roll”) così sfacciatamente debitore nei confronti dei seminali Jesus & Mary Chain da ammaliarmi con la loro mascherata da effimere sirene. Analogo inganno quello tramato dei newyorchesi A Place To Bury Strangers, trio votato ad una esplorazione del tutto personale, sebbene spaventosamente derivativa, del verbo noise: impastando ritmi sintetici, bordate acide e chitarrismo stratificato, i tre pervengono nel loro terzo album ad una strana sintesi che coniuga vecchi stilemi e sonorità aggiornate ai tempi, senza riuscire tuttavia a coniare un linguaggio veramente nuovo. Da questo approccio ibrido scaturisce un album il cui limite principale, oltre alla assoluta – quasi irriverentemente insistita - mancanza di innovatività, consiste nella stesura di tracce che suonano raggelanti pur intendendo (ma è solo un’ipotesi) mirare all’esatto contrario: immaginate la freddezza calcolata dei Radiohead espressa con il verbo sonoro dei Jesus & Mary Chain, ma completamente privato della maniacale efferatezza che rese unici i fratelli Reid. Sotto un cielo nero come fumo di ciminiera, le atmosfere di Oliver Ackermann riescono ad essere sì oscure, ma mai opprimenti, sì cupe, ma mai capaci di atterrire, inquietare, sorprendere. E’ un compitino discreto, senza lampi di genio, un lavoro più che passabile destinato ad un pubblico di nostalgici o di ragazzini che ancora non erano nati quando avevo in cuffia “In a hole” e che credono di avere scoperto qualcosa di nuovo ed elettrizzante solo perchè “questi fanno rumore”. Rumore, certo. Peccato che si tratti di un tipo di noise che tende non tanto a deflagrare, quanto piuttosto a dilatarsi in atmosfere che ricamano scenari affini allo space-rock: è più psichedelia che violenza, più manierismo che vera arte. La voce è quasi sempre filtrata, distorta, artefatta, “allontanata” o inscatolata, privata di profondità per accrescerne l’effetto straniante, come accade nella stordente valanga di feedback up-tempo in area My Bloody Valentine di “Revenge” o nel baritono catacombale à la Andrew Eldritch che scava l’abisso di “Mind Control”; e se “Fear” avrebbe fatto la felicità di Billy Idol, “Dissolved” – gli Interpol che incontrano i Flying Saucer Attack - offre forse l’unico, timido tentativo di percorrere una strada davvero alternativa, in un etereo registro altalenante che intreccia arie differenti con mirabile maestria compositiva. Il resto – come detto - è maniera: lambiscono i Joy Division sulla cadenza zoppicante di “Slide”, azzeccano sul finale il punk-pop alleggerito di “And I’m up”, con un accenno di melodia finalmente udibile, citano ripetutamente i fratelli Reid (nella velocizzazione satura di “Leaving tomorrow”, nella title-track che potrebbe – gracchiare di sottofondo a parte – ricordare i Simple Minds che rifanno “Sidewalking”, mentre su “You are the one” pare di ascoltare dei Depeche Mode lisergici che rivisitano “Reverence”), sprofondano nel già citato baritono catacombale di Andrew Eldritch in “Mind Control”, ma non riescono ad oltrepassare la pedissequa ripetizione di stili e modelli creati e già sviluppati da altri. Lavoro senz’anima, discreto ma incolore, che invoglia soltanto ad un immediato riascolto dei Jesus & Mary Chain di “Automatic”, datato 1989: quella era classe, questa è accademia. (Manuel Maverna)

Fedeli alle passate emozioni, mai sopite certe passioni primigenie legate alla tarda adolescenza ed alla prima maturità, è facile talvolta lasciarsi affascinare dal profumo di brividi ancestrali che rimandano a tempi relativamente lontani, spesso spensierati e lievi rispetto alla problematica grevità dell’oggi. Anni orsono fortissimamente volli lasciarmi cadere nella fascinosa macchinazione ordita ai miei danni dagli inutili (sebbene ancora vivi e vegeti, e tuttora privi sia di idee che di talento alcuno) Black Rebel Motorcycle Club, che azzeccarono un singolo di debutto (“Whatever happened to my rock’n’roll”) così sfacciatamente debitore nei confronti dei seminali Jesus & Mary Chain da ammaliarmi con la loro mascherata da effimere sirene. Analogo inganno quello tramato dei newyorchesi A Place To Bury Strangers, trio votato ad una esplorazione del tutto personale, sebbene spaventosamente derivativa, del verbo noise: impastando ritmi sintetici, bordate acide e chitarrismo stratificato, i tre pervengono nel loro terzo album ad una strana sintesi che coniuga vecchi stilemi e sonorità aggiornate ai tempi, senza riuscire tuttavia a coniare un linguaggio veramente nuovo. Da questo approccio ibrido scaturisce un album il cui limite principale, oltre alla assoluta – quasi irriverentemente insistita - mancanza di innovatività, consiste nella stesura di tracce che suonano raggelanti pur intendendo (ma è solo un’ipotesi) mirare all’esatto contrario: immaginate la freddezza calcolata dei Radiohead espressa con il verbo sonoro dei Jesus & Mary Chain, ma completamente privato della maniacale efferatezza che rese unici i fratelli Reid. Sotto un cielo nero come fumo di ciminiera, le atmosfere di Oliver Ackermann riescono ad essere sì oscure, ma mai opprimenti, sì cupe, ma mai capaci di atterrire, inquietare, sorprendere. E’ un compitino discreto, senza lampi di genio, un lavoro più che passabile destinato ad un pubblico di nostalgici o di ragazzini che ancora non erano nati quando avevo in cuffia “In a hole” e che credono di avere scoperto qualcosa di nuovo ed elettrizzante solo perchè “questi fanno rumore”. Rumore, certo. Peccato che si tratti di un tipo di noise che tende non tanto a deflagrare, quanto piuttosto a dilatarsi in atmosfere che ricamano scenari affini allo space-rock: è più psichedelia che violenza, più manierismo che vera arte. La voce è quasi sempre filtrata, distorta, artefatta, “allontanata” o inscatolata, privata di profondità per accrescerne l’effetto straniante, come accade nella stordente valanga di feedback up-tempo in area My Bloody Valentine di “Revenge” o nel baritono catacombale à la Andrew Eldritch che scava l’abisso di “Mind Control”; e se “Fear” avrebbe fatto la felicità di Billy Idol, “Dissolved” – gli Interpol che incontrano i Flying Saucer Attack - offre forse l’unico, timido tentativo di percorrere una strada davvero alternativa, in un etereo registro altalenante che intreccia arie differenti con mirabile maestria compositiva. Il resto – come detto - è maniera: lambiscono i Joy Division sulla cadenza zoppicante di “Slide”, azzeccano sul finale il punk-pop alleggerito di “And I’m up”, con un accenno di melodia finalmente udibile, citano ripetutamente i fratelli Reid (nella velocizzazione satura di “Leaving tomorrow”, nella title-track che potrebbe – gracchiare di sottofondo a parte – ricordare i Simple Minds che rifanno “Sidewalking”, mentre su “You are the one” pare di ascoltare dei Depeche Mode lisergici che rivisitano “Reverence”), sprofondano nel già citato baritono catacombale di Andrew Eldritch in “Mind Control”, ma non riescono ad oltrepassare la pedissequa ripetizione di stili e modelli creati e già sviluppati da altri. Lavoro senz’anima, discreto ma incolore, che invoglia soltanto ad un immediato riascolto dei Jesus & Mary Chain di “Automatic”, datato 1989: quella era classe, questa è accademia. (Manuel Maverna)