il tuo sito di informazione musicale

![]()

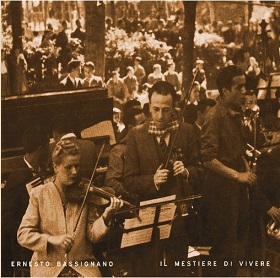

ERNESTO BASSIGNANO "Il mestiere di vivere"

(2019 )

Ernesto Bassignano è uno di quei cantautori veri e propri, quelli dell’epoca d’oro dell’impegno sociale. Militante e sognatore, non può che essere preoccupato, per i tempi attuali. Oggi non sarebbe possibile scrivere certe cose in maniera troppo diretta, senza essere schedati e censurati. Fidatevi, manca poco al ritorno del MinCulPop. Allora che fare? Con l’album “Il mestiere di vivere”, Ernesto mostra il suo peculiare interesse nella musica: quello dell’intento poetico, non politico. Far emergere le emozioni, sia tendenti alla malinconia che all’ironia. Lo sfondo generale resta la Resistenza; non quella storica degli anni ’40, ma quella di tutti i giorni, che deve continuare, contro nemici più subdoli. Con “Amiamoci di più”, Bassignano sembra cantare quasi in codice per i più. Ma ai sessantottini in ascolto verranno gli occhi lucidi, coglieranno l’invito subito: “C'è chi sta mentendo, stanno falsando il senso e tu lo sai (…) falla sentire, quella voce che canta di un altro mondo, parla di un altro tempo, un tempo che non scade mai per te. Riprendi a camminare, e smetti di volare, annusa la tua terra e resta giù. Calpesta la tua roccia, coltiva grano e vino, la tua ragione non tradirla più”. Gli hippie erano sognatori utopisti, ma Ernesto invita loro e i nipoti dei fiori, a smettere di volare: restare giù, cioè mettere in pratica nella terra quei valori. Oggi non servono prediche pacifiste, bensì esempi concreti, operatori di pace. Il tutto cantato in un jazz rapido ma soft. Però i sogni ci sono in “Commesso viaggiatore”, sui grandi viaggi descritti e immaginati di un commesso viaggiatore, descritto quasi come un personaggio gucciniano: “Poeta di molliche, vino e fondi di caffè, di gatti fisarmonica e lettura (…) poeta della radio di ciclismo in bianco nero, Italia di ramino e latteria (…) poeta d'un Paese di Fellini e di Totò, che quando si è perduto non lo so”. Ricordando Niccolò Fabi che pensa a suo figlio che dovrà sapere e sperare (“Milioni di giorni”), arriva una dedica affine, con una toccante chitarra arpeggiata. “Gli occhi di mio figlio” è uno sguardo di padre, perso negli occhi della sua creatura, che assomigliano ai propri, anche se non sanno ancora cosa aspettarsi: “Non so se lui vede tutto ciò che ho visto io”. Nella titletrack arriva un caro amico dei cantautori classici, il sax soprano, con la sua malinconia autunnale che commenta le parole rivolte alla vita: “Che bella la vita per quello che è stata, gli amici del tempo che fu, gli amori e i magoni, e nelle tue mani due sogni dipinti di blu”. Dicevamo del lato ironico, ecco adesso è il momento. Con “Il giullare verticale”, una chitarra in levare e in staccato accompagna l’ospite d’eccezione David Riondino, che recita a tempo, e con sarcasmo, il mondo fatto di “troppe chiappe da baciare”. Violino e fisarmonica rendono l’atmosfera da artista di strada, ma la batteria swing, il pianoforte e il contrabbasso riportano nel jazz più spigoloso. Ernesto, con un sorriso agrodolce, canta “La vita l’è quela che l’è”, evidente omaggio a Enzo Jannacci e al Derby Club, in una musica veloce che ricorda quello che fu il cabaret italiano (aggiornato ai tempi nostri, sarebbe un bel mondo da far rinascere, ne avremmo bisogno). Sfogate le risate, si torna ad un arpeggio dolcissimo, come quelli di Fabio Concato, per una dedica ai terremotati: “Quella notte che”. Ci si focalizza su ciò che è ricostruito e cosa (chi) manca: “La campana suona, e la chiesa c'è, con la scuola nuova, torni a vivere. Lungo il corso è festa, come un tempo fu, son passati gli anni, ma ci manchi tu. Son tornato e resto, sì mi fermo qui, il mio posto è questo e sarà così (…) anche tu dormivi quella notte che…”. Ambigua la canzone rivolta ai “gesti nervosi e bocche salaci” de “Gli artisti”, dedicata appunto a quelli che si sentono artisti incompresi e isolati. Il testo li descrive, ma non si capisce se li trova affascinanti o se li irride, nella loro smania di sentirsi eremiti dannati: “Gli artisti non hanno un'età, sono erba selvatica nata nei campi, son miti lontani, il segno dei tempi, violette perdute nel libro dei santi (…) mitomani tristi e quaqquaraquà”. Forse fa un po’ entrambe le cose, dato che “ognuno li cerca, ognuno li vuole, per farci l'amore o volerli ammazzare”. Tutte queste canzoni sono considerate dall’autore canzoni di resistenza, in un certo senso. Ma l’ultima lo è in maniera inequivocabile: “Un Paese vuol dire”. Eh, cosa vuol dire “Paese”? Tra le “spighe di verdi filari”, “santi ladri e sirene”, e il grave problema che “il passato non vuol ricordarselo mai”, potremo chiudere con le prime parole del testo, che dicono tutto: “Un Paese vuol dire non essere soli”. (Gilberto Ongaro)

Ernesto Bassignano è uno di quei cantautori veri e propri, quelli dell’epoca d’oro dell’impegno sociale. Militante e sognatore, non può che essere preoccupato, per i tempi attuali. Oggi non sarebbe possibile scrivere certe cose in maniera troppo diretta, senza essere schedati e censurati. Fidatevi, manca poco al ritorno del MinCulPop. Allora che fare? Con l’album “Il mestiere di vivere”, Ernesto mostra il suo peculiare interesse nella musica: quello dell’intento poetico, non politico. Far emergere le emozioni, sia tendenti alla malinconia che all’ironia. Lo sfondo generale resta la Resistenza; non quella storica degli anni ’40, ma quella di tutti i giorni, che deve continuare, contro nemici più subdoli. Con “Amiamoci di più”, Bassignano sembra cantare quasi in codice per i più. Ma ai sessantottini in ascolto verranno gli occhi lucidi, coglieranno l’invito subito: “C'è chi sta mentendo, stanno falsando il senso e tu lo sai (…) falla sentire, quella voce che canta di un altro mondo, parla di un altro tempo, un tempo che non scade mai per te. Riprendi a camminare, e smetti di volare, annusa la tua terra e resta giù. Calpesta la tua roccia, coltiva grano e vino, la tua ragione non tradirla più”. Gli hippie erano sognatori utopisti, ma Ernesto invita loro e i nipoti dei fiori, a smettere di volare: restare giù, cioè mettere in pratica nella terra quei valori. Oggi non servono prediche pacifiste, bensì esempi concreti, operatori di pace. Il tutto cantato in un jazz rapido ma soft. Però i sogni ci sono in “Commesso viaggiatore”, sui grandi viaggi descritti e immaginati di un commesso viaggiatore, descritto quasi come un personaggio gucciniano: “Poeta di molliche, vino e fondi di caffè, di gatti fisarmonica e lettura (…) poeta della radio di ciclismo in bianco nero, Italia di ramino e latteria (…) poeta d'un Paese di Fellini e di Totò, che quando si è perduto non lo so”. Ricordando Niccolò Fabi che pensa a suo figlio che dovrà sapere e sperare (“Milioni di giorni”), arriva una dedica affine, con una toccante chitarra arpeggiata. “Gli occhi di mio figlio” è uno sguardo di padre, perso negli occhi della sua creatura, che assomigliano ai propri, anche se non sanno ancora cosa aspettarsi: “Non so se lui vede tutto ciò che ho visto io”. Nella titletrack arriva un caro amico dei cantautori classici, il sax soprano, con la sua malinconia autunnale che commenta le parole rivolte alla vita: “Che bella la vita per quello che è stata, gli amici del tempo che fu, gli amori e i magoni, e nelle tue mani due sogni dipinti di blu”. Dicevamo del lato ironico, ecco adesso è il momento. Con “Il giullare verticale”, una chitarra in levare e in staccato accompagna l’ospite d’eccezione David Riondino, che recita a tempo, e con sarcasmo, il mondo fatto di “troppe chiappe da baciare”. Violino e fisarmonica rendono l’atmosfera da artista di strada, ma la batteria swing, il pianoforte e il contrabbasso riportano nel jazz più spigoloso. Ernesto, con un sorriso agrodolce, canta “La vita l’è quela che l’è”, evidente omaggio a Enzo Jannacci e al Derby Club, in una musica veloce che ricorda quello che fu il cabaret italiano (aggiornato ai tempi nostri, sarebbe un bel mondo da far rinascere, ne avremmo bisogno). Sfogate le risate, si torna ad un arpeggio dolcissimo, come quelli di Fabio Concato, per una dedica ai terremotati: “Quella notte che”. Ci si focalizza su ciò che è ricostruito e cosa (chi) manca: “La campana suona, e la chiesa c'è, con la scuola nuova, torni a vivere. Lungo il corso è festa, come un tempo fu, son passati gli anni, ma ci manchi tu. Son tornato e resto, sì mi fermo qui, il mio posto è questo e sarà così (…) anche tu dormivi quella notte che…”. Ambigua la canzone rivolta ai “gesti nervosi e bocche salaci” de “Gli artisti”, dedicata appunto a quelli che si sentono artisti incompresi e isolati. Il testo li descrive, ma non si capisce se li trova affascinanti o se li irride, nella loro smania di sentirsi eremiti dannati: “Gli artisti non hanno un'età, sono erba selvatica nata nei campi, son miti lontani, il segno dei tempi, violette perdute nel libro dei santi (…) mitomani tristi e quaqquaraquà”. Forse fa un po’ entrambe le cose, dato che “ognuno li cerca, ognuno li vuole, per farci l'amore o volerli ammazzare”. Tutte queste canzoni sono considerate dall’autore canzoni di resistenza, in un certo senso. Ma l’ultima lo è in maniera inequivocabile: “Un Paese vuol dire”. Eh, cosa vuol dire “Paese”? Tra le “spighe di verdi filari”, “santi ladri e sirene”, e il grave problema che “il passato non vuol ricordarselo mai”, potremo chiudere con le prime parole del testo, che dicono tutto: “Un Paese vuol dire non essere soli”. (Gilberto Ongaro)