il tuo sito di informazione musicale

![]()

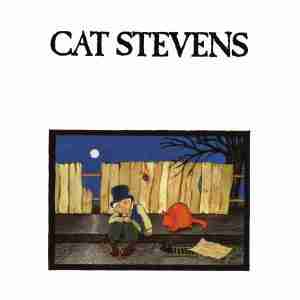

CAT STEVENS "Teaser and the firecat"

(1971 )

“Creare delle immagini che sono più grandi della vita stessa è ciò che rende il mondo della musica pop così inaccettabile”. Così parlava Cat Stevens nel 1978 in occasione dell’uscita dell’ultimo disco a suo nome, un nome che sarebbe rimasto tale ancora per poco.

“Creare delle immagini che sono più grandi della vita stessa è ciò che rende il mondo della musica pop così inaccettabile”. Così parlava Cat Stevens nel 1978 in occasione dell’uscita dell’ultimo disco a suo nome, un nome che sarebbe rimasto tale ancora per poco.

Pochi mesi dopo il grande folksinger inglese (o meglio greco-inglese), divenuto pop star quasi contro la sua volontà, avrebbe trovato risposta alle domande “più grandi della vita stessa” in Dio, nella fattispecie Allah, attraverso un’adesione così radicale da portare anche al cambio del nome in Yusuf Islam.

E’ naturale il fastidio da parte di un artista ipersensibile per tutto ciò che attiene alla “gloria da stronzi” (citazione gucciniana) dello show business, dai deliri dei fans che l’anno prima ti idolatrano e quello dopo ti snobbano, ai capricci irrazionali delle classifiche e del mercato. Ma il lato inaccettabile del mondo della musica leggera deve essere apparso a Cat Stevens in tutta la sua durezza più che altro dopo le frustranti fatiche compiute dal ’74 al ’78 per sfornare una serie di album incolori, usciti per obbligo contrattuale nei confronti della casa discografica.

Non si trova invece alcuna traccia di questo disagio in dischi come “Teaser And The Firecat” (1971), frutto del periodo più fecondo di questo artista e ideale seguito del capolavoro assoluto “Tea For The Tillerman”. Altro che immagini più grandi della vita stessa: qui ad esprimersi è proprio la vita, ed è una profonda gioia di vivere che risplende in ballate acustiche luminose e melodiche alternate a brani più energici e mossi. Un po’ meno nelle parole, da cui qua e là traspare quella crescente sete di spiritualità che sarà placata solo dalla futura conversione all’Islam.

Squadra che vince non si tocca, quindi il sound ricalca fedelmente quello di “Tea For The Tillerman”, imperniato sulla perfetta intesa tra le due chitarre acustiche di Cat Stevens e di Alun Davies, capaci di intrecci sempre più preziosi e delicati. Un’inventiva melodica rigogliosa e qualche sorprendente innesto “etnico” fanno comunque di questo bellissimo album qualcosa di più di un semplice clone del precedente.

Si comincia con un tenero quadro dai colori pastello, la brevissima “The Wind”, incantevole nella semplicità dei suoi accordi chitarristici e toccante come può esserlo solo un momento di sincero confronto con sé stessi: “Ascolto il vento, il vento della mia anima, dove andrò a finire, beh, credo che solo Dio lo sappia”.

Siamo già preparati ad un clima di profonda spiritualità, ma ecco che i colori si fanno luminosi e quasi violenti, tipicamente mediterranei: parte “Rubylove” e ci porta in una terrazza con vista a strapiombo sul mare, Egeo naturalmente. Osserviamo i suoi riflessi da sotto una pergola di viti, cullati dal metallico ma gentile chiaccherìo di una coppia di bouzouki, specie di mandolini panciuti tipici della seconda patria di Cat Stevens. Il ritmo accelera e frena di colpo; non so dire se è quello di un sirtaki, ma in ogni caso è sensuale e trascinante, una vera “botta di vita” e al tempo stesso un anticipo, forse involontario ma compiuto, di ciò che vent’anni dopo sarà chiamato “musica etnica”.

Con “If I Laugh” si torna alla lieve malinconia di una pacata riflessione cantata in punta di voce e suonata sfiorando appena le corde delle chitarre. Una breve magia, spezzata dalla forza di “Changes IV”, un rock privo di chitarra elettrica ma non certo del brio adatto a sottolineare un testo che è lo specchio dell’ottimismo di un’epoca ancora piena di utopie intatte o quasi.

“How Can I Tell You” si può definire il classico gioiello nascosto, forse in assoluto il momento più ispirato dell’intero album, che per ragioni misteriose non avrà un futuro da “classico”. Una melodia di grande impatto sostiene praticamente da sola un brano dai colori torbidi e notturni e dal ritmo quasi inesistente, marcato solo dal tonfo rado e profondo del basso. I soliti ricami di chitarre e la voce di Cat Stevens, quasi rotta per l’emozione, fanno il resto, insieme alle dolci parole rivolte ad una persona amata più immaginaria che reale.

Un altro forte scossone imposto dalle robuste percussioni di “Tuesday’s Dead” e di nuovo un’altra immersione nell’estasi più totale con “Morning Has Broken”, un vero e proprio classico il cui motivo sublime, ricavato da un inno religioso, è interpretato in modo impeccabile grazie all’introduzione classica del pianoforte di Rick Wakeman (preso in prestito dagli Yes), e al crescendo spirituale delle strofe successive, in cui ad una voce già suadente si affiancano controcanti di cori angelici, fino alla chiusa finale del pianoforte, un suggello di perfetta simmetria per questa poesia in musica che celebra come meglio non si potrebbe il risveglio della natura all’alba.

L’alternanza impone a questo punto una smossa, ed ecco quindi “Bitterblue”, altro valido esempio di “rock acustico”, e a ruota la fiabesca filastrocca di “Moonshadow”, che sembra presa in prestito dal Donovan più ispirato, ma dietro un gaio scintillio di chitarre e fanciulleschi giochi di parole nasconde un’amara riflessione sulla caducità della vita.

Cat Stevens chiude in bellezza questo disco pressoché perfetto con un’insolita canzone dai risvolti politici, “Peace Train”. Ma la sua presa di posizione, sacrosanta quanto ovvia, contro la guerra, non ha nulla a che vedere con la rabbia dylaniana. Nelle parole più che un’aspra sete di rivalsa sociale si avverte un lirismo sentimentale (“Ultimamente ho pianto pensando al mondo com’è; perché dobbiamo odiarci? Perché non possiamo vivere in pace? Perché fuori, al limite dell’oscurità, corre un treno della pace”). Ogni persona di buon senso può condividere queste parole, incastonate in una ballata originale, in cui alle consuete trame delle chitarre si intrecciano cori e controcanti ispirati al gospel, non a caso un genere di musica altamente spirituale. (Luca "Grasshopper" Lapini)