il tuo sito di informazione musicale

![]()

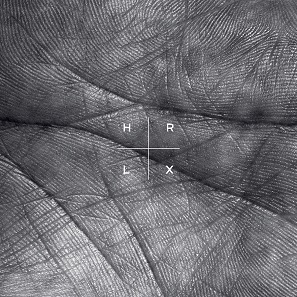

HOUDINI RIGHINI "Lascaux"

(2020 )

Ascoltare “Lascaux”, quinto album di Giuseppe Righini (oggi Houdini Righini), è come perdersi in un labirinto. A tarda sera. D’inverno. Soli. Col cellulare scarico.

Ascoltare “Lascaux”, quinto album di Giuseppe Righini (oggi Houdini Righini), è come perdersi in un labirinto. A tarda sera. D’inverno. Soli. Col cellulare scarico.

Grazie al cielo, il ragazzo questa volta spinge, e tanto. Rispetto a “Houdini” – anno 2015, bello e indeciso, timido a tratti – osa e se ne infischia altamente. Dell’immediatezza, del piacere agli altri, dell’arrivare per forza alle orecchie di qualcuno. Dominato da un primitivismo ancestrale evidente sin dalla copertina (le linee della mano) e dal titolo (un celebre sito archeologico), “Lascaux”, ancora per la Ribéss di Giulio Accettulli con la produzione artistica di Franco Naddei - che insieme a Marco Pandolfini suona anche -, fa ciò che vuole come vuole.

Mutatis mutandis, rappresenta forse nella parabola del suo autore l’equivalente di “Ovunque proteggi” nella carriera di Vinicio Capossela: una cesura, e una rinuncia più o meno esplicita a rendersi accessibile ad ogni costo, sempre che lo fosse davvero anche prima di oggi.

L’esordio è affidato a “Con le mie mani”, bislacco blues storto tra Waits e Basile, una sintetica cadenza martellante scossa da vocalizzi e rumori assortiti attraversata da un chorus sontuoso, sepolcrale ma voluttuoso. Prima il dovere, quindi “Lascaux” brucia in apertura le concessioni alla platea nel ritornello ampio e nel tema spinoso di “Cristo Baal”, nel passo lascivo à la Edda di “Primavera nera”, nel dramma di “Hikikomori” dipanato sul filo esile di un synth, di una chitarra, di un ritmo gelido. Ma è comunque musica storta, come se qualcosa non tornasse, come se un pezzo del puzzle fosse incastrato al posto sbagliato.

Fine dei gentili omaggi al pubblico.

Il resto sono meandri ben poco rischiarati da lumicini fiochi e oscillanti, mentre la voce profonda, baritonale, spettrale a volte, di Giuseppe rimbalza sui muri della prigione ad incorniciare testi vagamente allucinati, parole rifinite e indocili che alternano colta profondità ad una immaginifica ispirazione visionaria fatta di brandelli di un’umanità scomposta e ricomposta in fogge distorte.

Da lì in avanti, a partire dal baritono malevolo à la Giovanni Succi su un’aria in crescendo che tutto inghiotte nel gorgo quasi reznoriano di “Nudo”, passando per il ritornello di “Polvere” – piccolo prodigio tra Battiato, Depeche Mode e ultimo Bowie che precipita il brano in un cul-de-sac di rumore bianco dal quale esci disarmato – “Lascaux” è una voragine priva di appigli celata alla vista dalla vegetazione rigogliosa che la nasconde. Inutile aspettarsi vestigia del Righini che fu, al quale va comunque dato atto di avere creato qualcosa di sommessamente bello in un linguaggio di confine. Ma qui il salto è enorme, come nella rarefatta perfezione in punta di pianoforte (lo suona Pieralberto Valli) di “Satantango”, lied da Mitteleuropa, perla di esangue introversione; o nel tribalismo pow-wow di “Ora che ci sei”, dove il Nostro ripete lo stesso verso in una lunga litania pagana, crescendo teso ed insistito spento in una nenia stralunata. O nei sette minuti di “Dormi”, incubo sublimato dalla recitazione in lingua originale di “Die Sterntaler” dei fratelli Grimm (“La pioggia di stelle”) ad opera della pittrice tedesca Alexa Invrea, già autrice dell’artwork di “Houdini”.

Per finire, si prende il lusso di chiudere con l’inatteso commiato di una traccia fantasma affidata ancora al pianoforte, questa volta suonato da Giacomo Toni. Sembra una canzone di Vincent Delerm o di Samuele Bersani, una ninna-nanna intima, confessionale, viscerale. Ridipingo la caverna con il sangue e con lo sperma/mille gemme primitive nel cielo di Lascaux/dimmi quanti sogni hai/dimmi quanti incubi ci sono ancora qui/dimmi quanti sogni hai.

Questo è “Lascaux”: sfigurato manifesto decadente di un pop sgretolato, epifania di un artista che è divenuto altro. (Manuel Maverna)