il tuo sito di informazione musicale

![]()

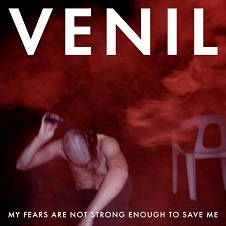

VENIL "My fears are not strong enough to save me"

(2022 )

Parto dalla fine, e confesso subito.

Parto dalla fine, e confesso subito.

Questo disco, che sa innervosire a dovere - ed è sempre cosa buona e giusta – ha un unico difetto: sembra promettere l’Apocalisse, ma in the end è (solo) un gran temporale. Un nubifragio violentissimo, accompagnato da tuoni fragorosi, da lampi che rischiarano il cielo a giorno anche se è notte fonda, da cascate di pioggia rovesciate come in un diluvio tropicale.

Parrebbe destinato a devastare tutto, in modo irreparabile. Invece fa paura, ma al momento di sferrare il colpo di grazia, ti risparmia. E non sai se gioirne o rammaricartene, perché in fondo ti aspettavi il peggio, e nel tuo folle masochismo, proprio quello desideravi.

“My fears are not strong enough to save me”, pubblicato per Medication Time Records, segna il debutto discografico di Alan Billi, Mikel Perez e Txomin Urriza, in arte Venil, trio francese votato ad un’elettronica buia ed aggressiva, da qualche parte tra Suicide e Nine Inch Nails; registrato tra il 2020 ed il 2021, vede la luce solo ora dopo lunga e travagliata gestazione.

Adesso, i pregi. E’ un disco sporco, intimamente corrotto, disfattista. Plumbeo, oscuro, depresso alla maniera dei Drown: ossia, senza possibilità di redenzione. Come fosse un rito sacrificale pagano, immola sull’altare del caos brandelli di ciò che un tempo abbiamo chiamato canzoni, privandole quasi completamente di ogni piacevolezza, appeal, fruibilità. Fedele alla sua indole catacombale, scava tra incubi assortiti partorendo cinquantadue minuti costantemente sul punto di deflagrare, condotti sull’orlo dell’abisso da una scrittura sofferente, tetra, addolorata. Nove tracce che sferragliano come catene ai piedi di un (con)dannato lungo il tragitto verso l’Ade. Un incessante, sinistro, sordido sabba a colpi di elettronica industriale, condito da una vocalità inquieta e da un generale senso di perdizione.

Mutatis mutandis, la maniacale apertura di “My” potrebbe sembrare un pezzo degli Oxbow declamato in un registro non lontano dai primi Bauhaus, preludio ai nove minuti di “Fears”, che dettano tempi e modi per la mattanza a seguire: inizio attendista, un unico verso ripetuto, chitarra che entra all’improvviso mentre la voce ripete il mantra “lie”, deriva percussiva, silenzio, tre minuti finali di stasi, dissolvimento, polverizzazione. Spiazzante, tanto quanto l’accoppiata formata da “Are” e “Not”, strumentale la prima, sussurrata la seconda, entrambe prossime alla cacofonia psicotica dei Cure di “Pornography”, nonostante l’abbozzo di melodia che si incunea a fatica tra gli anfratti impenetrabili della selva.

Dalla breve aria pianistica - falsa armonia - di “Strong” in avanti, lo scenario cambia, se possibile facendosi ancora più fosco; agonizzanti e marziali, i dieci minuti di “Enough” offrono una cadenza asfissiante straziata dal feedback, trafitta da vocalizzi a stento udibili, avvolti nella nebbia electro-elettrica che li stritola, spenti in una coda interminabile che altro non è se non un martellamento inconcluso che volutamente collassa nel vuoto senza cercare sviluppo. Quasi fosse uno stilema, i successivi dieci minuti di “To” lambiscono un’arte free-form à la Iosonouncane, scivolando dal nulla al nulla, digradando nel muto rimbombo di “Save” e preparando il terreno per il gran finale di “Me”, dove un soffocante crescendo monocorde si spegne solo nei rintocchi che suggellano definitivamente il tramonto di ogni speranza e la chiusura di ogni porta.

Non cercate vie d’uscita, sarebbe inutile. (Manuel Maverna)