il tuo sito di informazione musicale

![]()

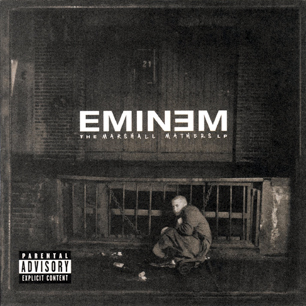

EMINEM "The Marshall Mathers lp"

(2000 )

Se - come me - sei intorno alla quarantina, sei nato a Milano, Italia, da una comune famiglia del ceto medio e non hai alle spalle alcuna storia di disagio sociale, non ti sarà presumibilmente così facile apprezzare nè tantomeno valutare un artista rap, soprattutto se straniero. Ma fortunatamente gli album – dai migliori ai meno riusciti – del signor Marshall Mathers, in arte Eminem, si sottraggono in parte all’ardua sentenza grazie ad un taglio fondamentalmente canzonettaro che li rende più fruibili anche ai non addetti ai lavori. Se si aggiungono poi l’indiscutibile maestria di Dr. Dre, mentore, produttore e guru dietro al progetto-Eminem, e dei Bass Brothers nella realizzazione di basi addirittura geniali nella loro accessibilità, e la tendenza univoca dello stesso Eminem ad incentrare le proprie rime sull’autoanalisi (“The way I am”) anzichè sulla rivolta sociale o sulle beghe da ghetto, il gioco si semplifica a tal punto da riuscire addirittura nell’impresa storica – oggigiorno non più così eclatante - di imporre il rap nelle zone alte delle charts.

Eminem rappresenta tuttavia una evidente anomalia nella scena hip-hop: se il piglio del biondino assume sovente i toni formali del gangsta-rap, le liriche indugiano invece sull’eviscerazione di questioni personali nel quadro di un esistenzialismo sì perverso ed inquinato, ma pur sempre tale. Con tutta la possibile veemenza, il rapper di Detroit consuma quindi la propria agognata vendetta contro lo stuolo di malaccorti malandrini rei di averlo vilipeso, bistrattato, trascurato, sottovalutato, respinto, ostracizzato ed escluso quando i tempi ancora erano bui ed Eminem era solo l’imberbe ed implume Marshall Mathers. Ogni brano diviene così il veicolo psicanalitico che Shady utilizza a piacimento nel tentativo di esorcizzare i fantasmi che ne hanno funestato l’infanzia (i genitori, soprattutto il padre che ben presto abbandonò la famiglia, sono tra i bersagli prediletti dei suoi strali avvelenati), l’adolescenza (i testi trasudano una brutale misoginia, quello di “Kill you” su tutti), la maturità (i molti detrattori che gli hanno chiuso porte in faccia o non hanno creduto nelle sue potenzialità, crocifissi in “Remember me?” e lapidati in “I’m back”). La realtà del ghetto-che-non-c’è viene tralasciata in favore della demonologia privata che sfocia in una caccia alle streghe di inusitata violenza, condotta per il tramite di un turpiloquio sguaiato, tanto classico quanto necessario e funzionale al risultato, ma al quale fanno da contraltare intrecci verbali che narrano storie interessanti sotto ogni aspetto; grazie alla furba operazione di cui sopra, Eminem può permettersi di sputare su tutto e tutti restando al riparo, mandando a combattere in prima linea non sé stesso, bensì i suoi vari alter-ego (da Slim Shady a Marshall Mathers a Eminem), truccando schegge di belluino iper-realismo (la mirabile, perfetta progressione di “Stan”, capolavoro partorito dall’accoppiata Eminem-Dj Mark, ed il frenetico, furioso psicodramma di “Kim”, con tanto di urla assassine, inserti quasi cinematografici e montante parossismo) da mascherate teatrali, nelle quali non è l’artista stesso a recitare, bensì i personaggi che egli stesso crea ed interpreta. La follia suicida di “Stan” è così inscenata come in una pièce d’avanguardia, con il crescendo di rabbia affidato non ad Eminem, ma al personaggio di Stan, che egli interpreta mentre dialoga per lettera addirittura con il sé stesso percepito dall’altro, e così via in una spirale caleidoscopica ubriacante che raggiunge livelli artisticamente eccelsi solitamente estranei al genere. Quello ritratto impietosamente da un sempre furioso Shady è un mondo corrotto, un bestiario distorto popolato da figure goffe e abbruttite, grottesche e mendaci, false e infide, in cui le donne sono quasi sempre meretrici e gli uomini aridi idioti inclini alla malvagità; è un mondo senza modelli positivi, fatto di puro egoismo e di umana cattiveria che non offre alcuna possibilità di redenzione nè invita a cercarla. Alla fine, bizzarramente il disco è bello e funziona per quattordici tracce senza mai pause nè cadute, riuscendo a sdoganare per le classifiche anche una forma di hip-hop decisamente oltranzista, volgare, selvaggia negli intenti (“Criminal”), ma addirittura elegante e dall’appeal smaccatamente commerciale nella forma (“The real Slim Shady”), offrendo una sintesi perfetta di elementi – musicali e non - tradizionalmente troppo antitetici per essere conciliabili.

(Manuel Maverna)

Se - come me - sei intorno alla quarantina, sei nato a Milano, Italia, da una comune famiglia del ceto medio e non hai alle spalle alcuna storia di disagio sociale, non ti sarà presumibilmente così facile apprezzare nè tantomeno valutare un artista rap, soprattutto se straniero. Ma fortunatamente gli album – dai migliori ai meno riusciti – del signor Marshall Mathers, in arte Eminem, si sottraggono in parte all’ardua sentenza grazie ad un taglio fondamentalmente canzonettaro che li rende più fruibili anche ai non addetti ai lavori. Se si aggiungono poi l’indiscutibile maestria di Dr. Dre, mentore, produttore e guru dietro al progetto-Eminem, e dei Bass Brothers nella realizzazione di basi addirittura geniali nella loro accessibilità, e la tendenza univoca dello stesso Eminem ad incentrare le proprie rime sull’autoanalisi (“The way I am”) anzichè sulla rivolta sociale o sulle beghe da ghetto, il gioco si semplifica a tal punto da riuscire addirittura nell’impresa storica – oggigiorno non più così eclatante - di imporre il rap nelle zone alte delle charts.

Eminem rappresenta tuttavia una evidente anomalia nella scena hip-hop: se il piglio del biondino assume sovente i toni formali del gangsta-rap, le liriche indugiano invece sull’eviscerazione di questioni personali nel quadro di un esistenzialismo sì perverso ed inquinato, ma pur sempre tale. Con tutta la possibile veemenza, il rapper di Detroit consuma quindi la propria agognata vendetta contro lo stuolo di malaccorti malandrini rei di averlo vilipeso, bistrattato, trascurato, sottovalutato, respinto, ostracizzato ed escluso quando i tempi ancora erano bui ed Eminem era solo l’imberbe ed implume Marshall Mathers. Ogni brano diviene così il veicolo psicanalitico che Shady utilizza a piacimento nel tentativo di esorcizzare i fantasmi che ne hanno funestato l’infanzia (i genitori, soprattutto il padre che ben presto abbandonò la famiglia, sono tra i bersagli prediletti dei suoi strali avvelenati), l’adolescenza (i testi trasudano una brutale misoginia, quello di “Kill you” su tutti), la maturità (i molti detrattori che gli hanno chiuso porte in faccia o non hanno creduto nelle sue potenzialità, crocifissi in “Remember me?” e lapidati in “I’m back”). La realtà del ghetto-che-non-c’è viene tralasciata in favore della demonologia privata che sfocia in una caccia alle streghe di inusitata violenza, condotta per il tramite di un turpiloquio sguaiato, tanto classico quanto necessario e funzionale al risultato, ma al quale fanno da contraltare intrecci verbali che narrano storie interessanti sotto ogni aspetto; grazie alla furba operazione di cui sopra, Eminem può permettersi di sputare su tutto e tutti restando al riparo, mandando a combattere in prima linea non sé stesso, bensì i suoi vari alter-ego (da Slim Shady a Marshall Mathers a Eminem), truccando schegge di belluino iper-realismo (la mirabile, perfetta progressione di “Stan”, capolavoro partorito dall’accoppiata Eminem-Dj Mark, ed il frenetico, furioso psicodramma di “Kim”, con tanto di urla assassine, inserti quasi cinematografici e montante parossismo) da mascherate teatrali, nelle quali non è l’artista stesso a recitare, bensì i personaggi che egli stesso crea ed interpreta. La follia suicida di “Stan” è così inscenata come in una pièce d’avanguardia, con il crescendo di rabbia affidato non ad Eminem, ma al personaggio di Stan, che egli interpreta mentre dialoga per lettera addirittura con il sé stesso percepito dall’altro, e così via in una spirale caleidoscopica ubriacante che raggiunge livelli artisticamente eccelsi solitamente estranei al genere. Quello ritratto impietosamente da un sempre furioso Shady è un mondo corrotto, un bestiario distorto popolato da figure goffe e abbruttite, grottesche e mendaci, false e infide, in cui le donne sono quasi sempre meretrici e gli uomini aridi idioti inclini alla malvagità; è un mondo senza modelli positivi, fatto di puro egoismo e di umana cattiveria che non offre alcuna possibilità di redenzione nè invita a cercarla. Alla fine, bizzarramente il disco è bello e funziona per quattordici tracce senza mai pause nè cadute, riuscendo a sdoganare per le classifiche anche una forma di hip-hop decisamente oltranzista, volgare, selvaggia negli intenti (“Criminal”), ma addirittura elegante e dall’appeal smaccatamente commerciale nella forma (“The real Slim Shady”), offrendo una sintesi perfetta di elementi – musicali e non - tradizionalmente troppo antitetici per essere conciliabili.

(Manuel Maverna)