il tuo sito di informazione musicale

![]()

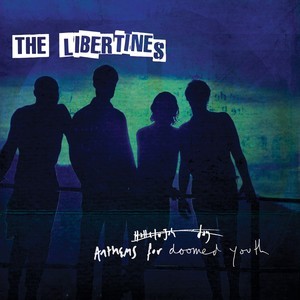

THE LIBERTINES "Anthems for doomed youth"

(2015 )

Qualcosa di perversamente fascinoso alberga fra le ondivaghe variazioni armoniche che trasformano “Anthems For Doomed Youth” - atout di rientro dei mai defunti Libertines a undici anni dal capitolo che sembrava aver scritto l’epitaffio di una ordinary life fatta di dissapori, eccessi e tossica sregolatezza come nella migliore tradizione del rock maudit - in un esaustivo compendio di inglesità, infarcito del brio screziato e della melanconica negatività che definiscono la musica d’Albione dalla notte dei tempi.

Quella stessa lieve anomalia, solo una vena nel vetro, che increspa i lineamenti di Carl Barât e Pete Doherty, sbalestrati d’antan, superstiti di una generazione di band naufragate alla vana ricerca dell’ennesima new-wave mai tramutata in reale avanzamento (si escludano i Radiohead, abitanti di una diversa galassia) e quel bislacco salmodiare in guisa innodica, pervaso da un’aura sottilmente malevola, ripresentano il quartetto in una veste – se possibile – ancor più sfavillante e centrata, quasi la droga e la biologia non fossero state in grado di fletterne l’estro né di scalfirne l’innata alchimia.

Riproposta fin nelle pieghe più recondite di un album poco meno che perfetto, la dicotomia tra angeli e demoni, sublimata in una different class di palpabile evidenza, libera schiaffi e carezze, pistole e rose, facendosi anelito romantico e morboso, poetico e volgare, carezzevole e violento: tra sorrisi biechi ed aspre impennate, la gazzarra sbracata dei cori sguaiati (onnipresenti nel bailamme alcoolizzato di “Gunga Din”, ed in generale nel micidiale trittico iniziale) si placa in oasi di requie fittizia, col canto strascicato di Doherty capace di pennellare lo shuffle indolente di “Anthem For Doomed Youth”, che riparte da dove naufragava la “Down in Albion” del purgatorio Babyshambles, o la lovesong malata – Beatles e violino - di “You’re my Waterloo” (“You’re the only lover I had/who ever slept with a knife”), prima di impennarsi nuovamente nella devastante chiusa boogie di “Belly of the beast” o nella levigata lascivia à la Pulp di “The Milkman’s Horse”.

Tra echi smithsiani (“Heart of the Matter”, tre minuti e mezzo orgasmici in cui tutto va come deve andare) e pigrizia da Albarn (“Iceman”), bordate stonesiane (“Glasgow Coma Scale Blues”) e ballate desolate stinte ad arte in acque ora torbide, ora cristalline (“Dead For Love”), nessun brano fallisce l’incastro, il bridge, il chorus, l’idea di fondo: senza sconti né concessioni, ciecamente fedele alla linea, impermeabile a qualsivoglia influsso meno che autoctono, “Anthems For Doomed Youth” è teatralità british da consumati marpioni, territorial pissing sbruffone che rimarca e demarca il confine tra maestri ed epigoni, sfumando con l’olimpico menefreghismo dei vincenti ogni considerazione capziosa sul tempo che passa, sulle mode che tramontano, sui miti che restano.

(Manuel Maverna)

Qualcosa di perversamente fascinoso alberga fra le ondivaghe variazioni armoniche che trasformano “Anthems For Doomed Youth” - atout di rientro dei mai defunti Libertines a undici anni dal capitolo che sembrava aver scritto l’epitaffio di una ordinary life fatta di dissapori, eccessi e tossica sregolatezza come nella migliore tradizione del rock maudit - in un esaustivo compendio di inglesità, infarcito del brio screziato e della melanconica negatività che definiscono la musica d’Albione dalla notte dei tempi.

Quella stessa lieve anomalia, solo una vena nel vetro, che increspa i lineamenti di Carl Barât e Pete Doherty, sbalestrati d’antan, superstiti di una generazione di band naufragate alla vana ricerca dell’ennesima new-wave mai tramutata in reale avanzamento (si escludano i Radiohead, abitanti di una diversa galassia) e quel bislacco salmodiare in guisa innodica, pervaso da un’aura sottilmente malevola, ripresentano il quartetto in una veste – se possibile – ancor più sfavillante e centrata, quasi la droga e la biologia non fossero state in grado di fletterne l’estro né di scalfirne l’innata alchimia.

Riproposta fin nelle pieghe più recondite di un album poco meno che perfetto, la dicotomia tra angeli e demoni, sublimata in una different class di palpabile evidenza, libera schiaffi e carezze, pistole e rose, facendosi anelito romantico e morboso, poetico e volgare, carezzevole e violento: tra sorrisi biechi ed aspre impennate, la gazzarra sbracata dei cori sguaiati (onnipresenti nel bailamme alcoolizzato di “Gunga Din”, ed in generale nel micidiale trittico iniziale) si placa in oasi di requie fittizia, col canto strascicato di Doherty capace di pennellare lo shuffle indolente di “Anthem For Doomed Youth”, che riparte da dove naufragava la “Down in Albion” del purgatorio Babyshambles, o la lovesong malata – Beatles e violino - di “You’re my Waterloo” (“You’re the only lover I had/who ever slept with a knife”), prima di impennarsi nuovamente nella devastante chiusa boogie di “Belly of the beast” o nella levigata lascivia à la Pulp di “The Milkman’s Horse”.

Tra echi smithsiani (“Heart of the Matter”, tre minuti e mezzo orgasmici in cui tutto va come deve andare) e pigrizia da Albarn (“Iceman”), bordate stonesiane (“Glasgow Coma Scale Blues”) e ballate desolate stinte ad arte in acque ora torbide, ora cristalline (“Dead For Love”), nessun brano fallisce l’incastro, il bridge, il chorus, l’idea di fondo: senza sconti né concessioni, ciecamente fedele alla linea, impermeabile a qualsivoglia influsso meno che autoctono, “Anthems For Doomed Youth” è teatralità british da consumati marpioni, territorial pissing sbruffone che rimarca e demarca il confine tra maestri ed epigoni, sfumando con l’olimpico menefreghismo dei vincenti ogni considerazione capziosa sul tempo che passa, sulle mode che tramontano, sui miti che restano.

(Manuel Maverna)