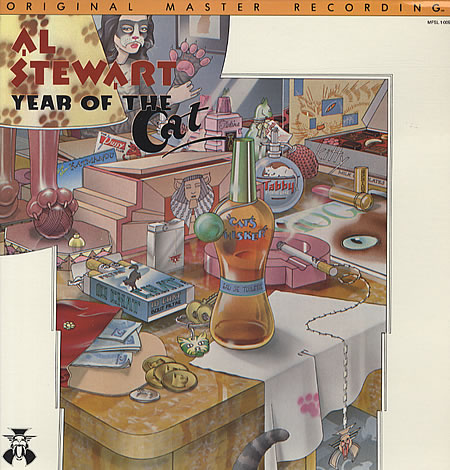

AL STEWART "Year of the cat"

(1976 )

Al Stewart è oggi un distinto signore inglese che si avvicina all'ottantina, di aspetto mite e sereno come le sue più famose canzoni, acquarelli gentili che ha dipinto negli anni migliori di una lunga e – per un certo periodo – fortunata carriera.

Al Stewart è oggi un distinto signore inglese che si avvicina all'ottantina, di aspetto mite e sereno come le sue più famose canzoni, acquarelli gentili che ha dipinto negli anni migliori di una lunga e – per un certo periodo – fortunata carriera.

Stewart, che negli anni della maturità anagrafica ha scelto di dedicarsi all’esplorazione del folklore in album che prediligono l’introspezione ed il distacco dalla tradizionale forma-canzone, rilascia “Year of the cat” nel 1976, con la produzione di Alan Parsons, la cui influenza appare massiccia soprattutto nelle liquide sonorità dilatate e nelle atmosfere trasognate che esse contribuiscono a definire.

Il disco – il cui sound giunge oggi discretamente datato, ma pur sempre ricco di fascino - si snoda sinuoso tra melodie sempre accattivanti, attraverso delicate progressioni armoniche che a parecchi lustri di distanza ne costituiscono ancora il punto di forza: semplicemente, le canzoni sono belle, orecchiabili senza risultare banali, ciascuna di esse garbatamente cesellata come un piccolo gioiello di misurata brillantezza.

Privo di inutili orpelli o inessenziali appesantimenti, il lavoro scorre fluido in neanche quaranta minuti di soffici intrecci, con sorprendenti inserti strumentali che arricchiscono tracce già attraenti nel loro nitido candore.

L’apertura di “Lord Greenville”, in bilico tra la “Space oddity” di Bowie, la pinkfloydiana “Us and them” e non pochi rimandi al primo, ispirato Elton John, riesce ad affabulare con una narrazione storica vivida e vibrante mentre azzecca un ritornello memorabile, così come la successiva “On the border” (un cavallo di battaglia di Stewart) ammalia gigioneggiando su un flamenco contagioso; sono piacevoli le ballate mid-tempo di “Sand in your shoes”, su un passo alla Tom Petty, la chitarra di “One stage before”, il pop disimpegnato di “If it doesn’t come naturally, leave it”, e non sono da meno l’assolo doorsiano che impreziosisce “Midas shadow” nè la trascinante tziganata di “Broadway hotel”, col violino che sottolinea un valzer sbilenco su un’aria suggestiva da “One more cup of coffee”, né tantomeno il chorus elementare e irresistibile di “Flying sorcery”.

In coda la title-track, brano divenuto un classico (e che nel mio piccolo sta nella top 10 delle canzoni più belle di sempre), dispensa in sette minuti l’intero repertorio di sottile furbizia compositiva di Stewart, dipanandosi languida e notturna attraverso un racconto surreale contrappuntato da incisi di sax, pianoforte, violino, chitarra, in un vortice caleidoscopico di piccole astuzie e deliziosa malìa sostenuto da un canto morbido e confidenziale. Il pezzo merita il crisma di capolavoro, una gemma non solitaria che contribuisce a nobilitare ancor di più un lavoro ispirato e comunicativo, comunque encomiabile per la coesione, la professionalità e la classe cristallina che irradia. (Manuel Maverna)