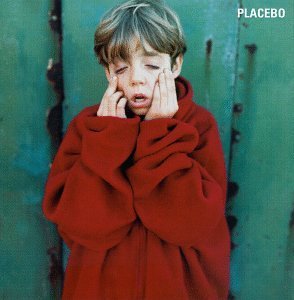

PLACEBO "Placebo"

(1996 )

Rispetto ai Cure, modello riconoscibile ma mai tanto apertamente dichiarato – forse per orgoglio o presunzione – da Brian Molko, i Placebo presentano caratteristiche comuni e differenti al contempo. Alle prime va ascritta l’adesione ai canoni formali di crepuscolarità, sostanziata nel look tetro e nel mood “negativo” di fondo; ciò che distanzia le due band è invece l’assenza, nei Placebo, dello scavo introspettivo, la mancanza di una dimensione esistenziale, l’incapacità di imbastire una riflessione credibile sul sè, ossia proprio gli elementi che hanno contribuito maggiormente a rendere grandi ed inimitabili, nonostante la pletora di epigoni capaci solo di riprenderne e replicarne gli aspetti teatrali, i Cure di Smith.

I Placebo non sono grandi musicisti e neppure autori di un qualche spessore: eppure hanno sempre manifestato un talento innato per le canzoni finto-pop, finto-post-punk, finto-qualcosa, quei brani a rotta di collo infarciti di chitarre acide col basso che pulsa e il drumming che fila via come una scheggia: è il caso dell’iniziale “Come home” (con la strofa pressochè identica a quella di “Special k” che arriverà qualche anno dopo), lanciata a velocità folle in un tornado di riff e distorsioni propulsi dalla voce sinistramente nasale e sgraziata di Molko, ma smorzata nel suo impeto dalla palese insipienza nella concezione degli arrangiamenti (i break sono semplicemente vuoti, privi di contrappunti), oppure dell’anthem (debole) “Nancy boy” che li rese noti al grande pubblico grazie ad una cadenza incalzante (diventerà “Pure morning” sull’album successivo) o ancora alla scheggia impazzita di “Bruise Pristine”, che si avvale finalmente di un minimo di salutare concisione, o infine alla corsa fracassona e pasticciata di “36 degrees” (anche questa somiglia a “Special k”, incredibile). Ci sono poi le ballate mid-tempo à la Cure, tutte appena piacevoli ma mai irresistibili: “Bionic” si ravviva con una frase di chitarra riverberata, “Teenage angst” ricorda i Jesus & Mary Chain di “Automatic” con un tema decadente trito ma efficace (”Since I was born I started to decay, now nothing ever ever goes my way”), mentre “I know” azzecca – caso raro - una bella melodia pulita ed una buona spinta sul ritornello, arrivando a lambire gli episodi più accessibili dei Pixies, seppure senza nemmeno sfiorare la geniale innovatività del quartetto di Boston.

I Placebo sono e rimarranno sempre questi, tre sfaccendati poco fantasiosi e per nulla virtuosi che dovrebbero limitarsi a dare sfoggio della loro (poca) abilità con le armi di cui dispongono: allora ben vengano canzoni veloci, possibilmente da esaurire in meno di tre minuti, perchè per dilatare i pezzi occorrono doti ben diverse, sia strumentali che compositive. Quando i ragazzi tentano – ahimè – di elevarsi a livelli francamente impervi ed improponibili per la loro (poca) classe, riescono a partorire soltanto fiacche nenie insipide (“Hang on to your IQ”, “Lady of the flowers”, l’insopportabile ed inutile finale di “Swallow”, che vorrebbe essere qualcosa di sperimentale ma riesce solo a dissolversi nel nulla), tanto prevedibili da farti scartare con assoluta certezza dopo appena trenta secondi l’ipotesi che nel resto del brano possa accadere qualsiasi cosa di realmente interessante. (Manuel Maverna)

Rispetto ai Cure, modello riconoscibile ma mai tanto apertamente dichiarato – forse per orgoglio o presunzione – da Brian Molko, i Placebo presentano caratteristiche comuni e differenti al contempo. Alle prime va ascritta l’adesione ai canoni formali di crepuscolarità, sostanziata nel look tetro e nel mood “negativo” di fondo; ciò che distanzia le due band è invece l’assenza, nei Placebo, dello scavo introspettivo, la mancanza di una dimensione esistenziale, l’incapacità di imbastire una riflessione credibile sul sè, ossia proprio gli elementi che hanno contribuito maggiormente a rendere grandi ed inimitabili, nonostante la pletora di epigoni capaci solo di riprenderne e replicarne gli aspetti teatrali, i Cure di Smith.

I Placebo non sono grandi musicisti e neppure autori di un qualche spessore: eppure hanno sempre manifestato un talento innato per le canzoni finto-pop, finto-post-punk, finto-qualcosa, quei brani a rotta di collo infarciti di chitarre acide col basso che pulsa e il drumming che fila via come una scheggia: è il caso dell’iniziale “Come home” (con la strofa pressochè identica a quella di “Special k” che arriverà qualche anno dopo), lanciata a velocità folle in un tornado di riff e distorsioni propulsi dalla voce sinistramente nasale e sgraziata di Molko, ma smorzata nel suo impeto dalla palese insipienza nella concezione degli arrangiamenti (i break sono semplicemente vuoti, privi di contrappunti), oppure dell’anthem (debole) “Nancy boy” che li rese noti al grande pubblico grazie ad una cadenza incalzante (diventerà “Pure morning” sull’album successivo) o ancora alla scheggia impazzita di “Bruise Pristine”, che si avvale finalmente di un minimo di salutare concisione, o infine alla corsa fracassona e pasticciata di “36 degrees” (anche questa somiglia a “Special k”, incredibile). Ci sono poi le ballate mid-tempo à la Cure, tutte appena piacevoli ma mai irresistibili: “Bionic” si ravviva con una frase di chitarra riverberata, “Teenage angst” ricorda i Jesus & Mary Chain di “Automatic” con un tema decadente trito ma efficace (”Since I was born I started to decay, now nothing ever ever goes my way”), mentre “I know” azzecca – caso raro - una bella melodia pulita ed una buona spinta sul ritornello, arrivando a lambire gli episodi più accessibili dei Pixies, seppure senza nemmeno sfiorare la geniale innovatività del quartetto di Boston.

I Placebo sono e rimarranno sempre questi, tre sfaccendati poco fantasiosi e per nulla virtuosi che dovrebbero limitarsi a dare sfoggio della loro (poca) abilità con le armi di cui dispongono: allora ben vengano canzoni veloci, possibilmente da esaurire in meno di tre minuti, perchè per dilatare i pezzi occorrono doti ben diverse, sia strumentali che compositive. Quando i ragazzi tentano – ahimè – di elevarsi a livelli francamente impervi ed improponibili per la loro (poca) classe, riescono a partorire soltanto fiacche nenie insipide (“Hang on to your IQ”, “Lady of the flowers”, l’insopportabile ed inutile finale di “Swallow”, che vorrebbe essere qualcosa di sperimentale ma riesce solo a dissolversi nel nulla), tanto prevedibili da farti scartare con assoluta certezza dopo appena trenta secondi l’ipotesi che nel resto del brano possa accadere qualsiasi cosa di realmente interessante. (Manuel Maverna)