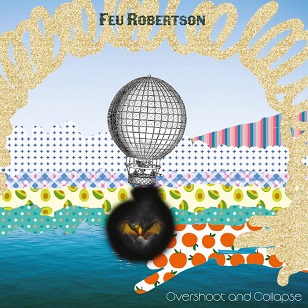

FEU ROBERTSON "Overshoot and collapse"

(2020 )

Ciò che più mi piace dei Feu Robertson è che non li ho mai realmente capiti.

Ciò che più mi piace dei Feu Robertson è che non li ho mai realmente capiti.

Troppo disallineati, sghembi, ondivaghi, illeggibili perfino.

Una banda di sbandati, gente strana che si storpia pure i nomi d’arte cambiandoli ad ogni album.

Per la cronaca, sono un quartetto originario di Reims, Francia: recensiti più e più volte su queste pagine con immutato favore, sono visionari catapultati qui da un’altra dimensione, con in testa un’idea di musica balorda, lontana da forme note, incurante del bello, del facile, dell’immediato.

Propongono brani aperti, dal passo fluttuante: psichedelia, in fondo, ma concepita con compassata bizzarria. Spesso priva di struttura, di circolarità, di elementi ricorrenti.

Pubblicano in media un disco all’anno, come si usava nel 1980.

Dentro ci mettono quello che l’estro del momento suggerisce, un po’ come lo chef che utilizza le verdure disponibili acquistate all’alba al mercato per improvvisare una ricetta. Una ricetta che magari domani sarà diversa, o non verrà più ripetuta.

Stavolta decidono addirittura di rinunciare ai testi (unica eccezione il divertissement di “Hey! Kids! Leave teachers alone”). Poi lasciano perdere anche la costruzione, in pratica improvvisando in una take unica di cinque ore dalla quale pescano queste dodici tracce. Che sono materiale di un anno e mezzo, due anni fa.

E che proprio canzoni non sono: più che altro idee, squarci, brandelli, ipotesi. Spunti da approfondire, magari: o anche no, come lo chef di cui sopra.

In mezzo ci piazzano alcune melodie memorabili, altre sfuggenti, altre ancora lasciate a vagare in cerca d’autore. Prese tutte insieme – nessuna esclusa – sono come un giro in giostra di trentatre minuti. Non lo Shaman o il Katun, piuttosto una casa degli specchi. Armonie diafane declinate nel tradizionale antifolk gigione (“Roeuf SonBert”) si baloccano con accenni di drone-music (“The crack of dawn”) dando vita ad oasi di elettricità vagamente disturbata (le modulazioni noise di “Drollery”) o a tenui ballate inconcluse (“Survival”, quasi world-music à la Pat Metheny), tra stonature sbilenche (“Afterglow of a blank out”) ed inquieti esperimenti post-qualcosa (“Pétrole contre nourriture”).

Rare le concessioni all’uditorio: forse i cinque minuti di “Bigger than life (loudness please)”, attorcigliati su un mantra infilato in un labirinto che non porta a nulla, o una “Over the moon (take me dancing tonight)” che potrebbe essere una b-side dei Flying Saucer Attack tanto è sommersa da dilatazioni e rimbombi.

O la chiusa di “Cease fire (is that an order?)”, scherzo triste in punta di pianoforte con accenni di percussioni e qualcosa di indefinibile che resta ad aleggiare a mezz’aria come fosse un ectoplasma, un trucco, un’illusione che inghiotte.

Realtà, o mera suggestione: non l’ho mai realmente capito. (Manuel Maverna)