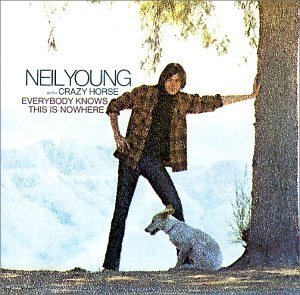

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE "Everybody knows this is nowhere"

(1969 )

Una volta cessati i bagliori folk-psichedelici dei Buffalo Springfield, Neil Young aveva debuttato in proprio con l’omonimo album del 1968. Un disco splendido e variegato, benché sottostimato e trascurato dalla critica, che lo aveva riconfermato come esponente di punta della scena westcoastiana.

Una volta cessati i bagliori folk-psichedelici dei Buffalo Springfield, Neil Young aveva debuttato in proprio con l’omonimo album del 1968. Un disco splendido e variegato, benché sottostimato e trascurato dalla critica, che lo aveva riconfermato come esponente di punta della scena westcoastiana.

Il sound di quell’album però era stato in alcuni frangenti un po’ appesantito dalla produzione spectoriana di Jack Nietzche, memore delle celestiali derive lisergiche di “Broken Arrow” e “Expecting to fly” sperimentate coi Buffalo, e lo stesso Young ne era insoddisfatto. Neil decise quindi di dare una sterzata decisa alla sua musica, cooptando la garage band californiana Crazy Horse, per abbracciare quella cupa e ruvida elettricità che avrebbe costituito uno dei poli della sua intera produzione successiva.

Il risultato fu “Everybody knows this is nowhere”: un album prodigioso, certamente seminale e registrato in appena due settimane, che reinventò completamente il marchio di fabbrica del loner Canadese.

Affiancato dalla duttile sezione ritmica composta dal batterista Ralph Molina e dal bassista Billy Talbot, e dal talentuoso chitarrista ritmico Danny Whitten, Neil mise in primo piano la sua chitarra elettrica. Non eccezionale in teoria, ma nei fatti strepitosa. Dolente, scorata, infuocata, libera di sfociare nel feedback e nell’improvvisazione e in grado di forgiare quel suono distorto e cacofonico quintessenziale per diversi generi dei decenni successivi, a partire dal noise e dal grunge.

A cominciare dallo splendido titolo (tutti sanno che qui è nessun luogo: “younghiano“ fino al midollo), i risultati suonano ancora oggi eccellenti: sia quando Neil si mantiene dentro la grammatica pop-rock con melodie assassine appena vivacizzate da abrasive partiture fuzz ( “Cinnamon girl”, “Everybody knows this is is nowhere”), sia quando dilata le scorribande del “cavallo pazzo” in odissee lancinanti e visionarie.

“Down by the river” e “Cowgirl in the sand” sono in tal senso due apici insuperabili, e trascinano in un vortice chitarristico impetuoso, solcato dalla voce di Young, sempre più sicuro nell’alternare il suo celebre falsetto a rauchi sfoghi (“I shot my baby!”). Se la prima sarà per sempre un cavallo di battaglia per lunghe ed estenuanti jam dal vivo, della seconda emerge chiaramente anche il gusto melodico e un testo tra i più ispirati e toccanti di Neil, tanto che verrà spesso proposta come sofferta ballad in versione acustica, ad esempio nei tour con Crosby, Stills & Nash.

Forse meno memorabili, ma altrettanto felici sono gli altri tre episodi dell’album. “Round & round” è una classica ballata younghiana, avvolta da una morbida e circolare psichedelia, che riporta ai fasti dei Buffalo Springfield e dal solito, e dall’immarcescibile falsetto del suo autore. “The losing end (When you’re on)” è un allegro country-rock che testimonia della meravigliosa alchimia esistente tra i Crazy Horse e Neil, mentre “Running dry (Requiem fior the Rockets)” spiazza tutti con atmosfere western e dissonanti da murder ballad, solcate da un divino violino.

Un album dunque fondamentale e ancora fresco, frutto dell’irripetibile atmosfera di fine anni Sessanta. La magia non sarebbe sopravvissuta al grande freddo dei Seventies, e Danny Whitten sarebbe stato uno dei caduti illustri, rapito dall’ago e dal danno compiuto. Ma Neil Young andò avanti anche per lui. (Junio Murgia)